Martini, Arturo.

Scultore italiano. Compiuto un periodo di apprendistato in un laboratorio di oreficeria e di ceramica, si dedicò allo studio della tecnica scultorea a Treviso e poi a Venezia. Nel 1909 si recò a Monaco per seguire le lezioni di Adolf Hildebrand e nel 1912 compì un viaggio a Parigi che gli permise di entrare in contatto con le esperienze del Cubismo, dei Fauves, del Futurismo (Modigliani, Boccioni), e che gli ispirò opere quali Ritratto di Omero Soppelsa (1913) in cui risulta evidente quel dinamismo futuristico di stampo boccioniano. Nel primo dopoguerra aderì al movimento dei "Valori Plastici" di cui facevano parte Carrà, Funi, De Chirico, già alla ricerca di quella purezza formale che ispirò tutte le opere anche del periodo successivo, fino alla metà degli anni Trenta (Chiaro di luna, Sogno, La sete, Donna seduta). Nel 1926 partecipò alla Mostra del Novecento a Milano con le opere Il bevitore (1926) e Il figliol prodigo (1927), che rivelano insieme forza plastica, gusto narrativo e composizione luminosa delle forme. Nel 1931 M. vinse la prima Quadriennale romana; l'anno seguente partecipò alla XVIII Biennale di Venezia con alcune terrecotte. Nel 1937 realizzò per il Palazzo di Giustizia di Milano Giustizia Corporativa, opera di impegno civile, che viene considerata il suo capolavoro. Altre opere di notevole importanza sono: Aviatore (1931), Centometrista (1935), Tito Minniti, eroe d'Africa (1936), Donna che nuota sott'acqua (1941), Palinuro (1946). Negli ultimi anni della sua vita l'artista abbandonò quasi completamente la scultura per dedicarsi alla ricerca pittorica, nella quale si può comunque ritrovare quella stessa esigenza di drammaticità, di sfogo emotivo e di spontaneità che caratterizzava le sue opere scultoree. Nel 1945 M. pubblicò il saggio La scultura lingua morta, mentre dopo la sua morte uscì il suo epistolario Le lettere: 1909-47 (Treviso 1889 - Milano 1947).

![]()

![]()

Chi si dedica all'arte della scultura.

Condizione di apprendista o periodo in cui una persona consegue l'istruzione professionale e fa pratica in qualità di apprendista. ║ La categoria degli apprendisti. - Dir. - Insegnamento teorico-pratico necessario affinché l'apprendista possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. La condizione di a. era nota fin dal Medioevo: l'apprendista dimorava presso l'artigiano insegnante e si trovava in una condizione quasi servile. Oggi, in base al contratto di a., l'apprendista ha il diritto di ricevere un insegnamento che gli permetta di diventare un lavoratore qualificato, la cui opera sarà utilizzata nella stessa impresa; egli, inoltre, gode di una paga, sia pure ridotta rispetto a quella del lavoratore assunto regolarmente. Per instaurare un rapporto di a., il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa. Possono essere assunti come apprendisti, previa loro iscrizione in appositi elenchi presso l'ufficio di collocamento competente, i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; nonché coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico.

Locale (o complesso di più locali) nel quale, grazie alla presenza di apparecchiature particolari, vengono condotti esperimenti e ricerche di carattere scientifico. ║ Locale nel quale vengono eseguite determinate operazioni o lavorazioni che richiedano strumenti e materiali particolari. Talvolta il l. è annesso a un negozio per la vendita degli oggetti prodotti. - Ind. - In un forno a riverbero, parte all'interno della quale viene raggiunta la temperatura necessaria e vengono posti i materiali da lavorare o trattare. - Med. - Esami di l.: serie di esami eseguiti a completamento di quelli clinici per giungere a una diagnosi e alla conseguente terapia.

Ceràmica.

(dal greco kéramos: argilla). V. Ceramici, Prodotti.

Ceràmici, Prodotti.

Oggetti di varia forma modellati in argilla e quindi sottoposti a cottura. Si dividono in laterizi (mattoni, tegole, embrici, ecc.) e in vasellami (terre cotte, maioliche, porcellane, ecc.). A seconda della consistenza della pasta dopo cottura, i p.c. possono classificarsi in due grandi gruppi: ceramiche dure (comprendenti le maioliche dure, la porcellana, il grès) e ceramiche tenere (comprendenti le terre cotte ordinarie e le maioliche). I caratteri distintivi fra i due gruppi non sono assoluti e ben demarcati; si può peraltro affermare che le prime hanno le particelle della pasta tenute insieme da una sostanza cementante più o meno fusa che toglie ad esse ogni permeabilità e quindi non aderiscono alla lingua, hanno superficie di fattura compatta, sono sonore e alle volte traslucide; le seconde invece hanno una superficie di fattura terrosa, aderiscono alla lingua (si dice che allappano), non sono trasparenti e pochissimo sonore.

![]()

![]()

Ceramica (gr. keramike [tιchne], arte del vasaio; da kιramos, argilla, vaso d'argilla). Arte di fabbricare vasellame o altri oggetti, fondata sulla proprietà delle argille di formare con l'acqua una massa plastica che può essere lavorata facilmente e che viene resa solida, dura e inalterabile dalla cottura. Per estensione. Gli oggetti così ottenuti, soprattutto nella Mostra di ceramiche. Le ceramiche si suddividono in vari modi e prendono denominazioni varie: porcellane, faenze, maioliche, ecc., a seconda della tecnica di lavorazione e di fabbricazione.

- Med. Ceramica dentaria, il complesso delle tecniche che utilizzano, come mezzo per la ricostruzione, porcellane a media o ad alta temperatura di fusione. (Nella pratica odontoiatrica le porcellane vengono adoperate per la fabbricazione di corone di rivestimento; in tecnica protesica si fanno denti in porcellana piena, con o senza attacco.)

Etnologia, etnografia

Alcune popolazioni allo stato di natura, soprattutto se il loro livello culturale è analogo a quello del paleolitico-mesolitico, ignorano tuttora la tecnica di fabbricazione delle ceramiche e, a volte, il loro uso; ma la maggior parte dei popoli ha sviluppato una tecnica di lavorazione dell'argilla che varia da tribù a tribù e che sovente raggiunge livelli notevoli. L'argilla usata è di composizione assai varia: ciò è dovuto sia alla qualità della materia prima disponibile sia alla tradizione che fa seguire metodi di preparazione molto semplici; l'argilla, infatti, viene depurata a mano, impastandola, oppure viene ridotta in polvere e poi setacciata. Successivamente viene sgrassata perchè sia meno fragile durante la cottura: l'operazione consiste nel togliere all'argilla parte della sua plasticità mediante l'introduzione di cenere, di segatura, di paglia, di peli o di erbe tritate che, bruciando durante la cottura, rendono l'impasto più poroso, evitando in tal modo la rottura dell'oggetto; in Africa, nell'America Centrale e nelle regioni settentrionali, andine e amazzoniche dell'America del Sud, si usa mescolare sabbia e, più di sovente, pezzi di vecchio tessuto triturati.

Prima di procedere alla lavorazione del pezzo l'impasto viene battuto e rimaneggiato a lungo; la foggiatura del pezzo viene eseguita generalmente per modellamento, per formatura oppure col tornio. Il modellamento consiste nel sagomare un blocco d'argilla, dandogli la forma voluta mediante abili ritocchi a mano o con semplici arnesi (coltello, spatola, sassi); spesso, più pezzi d'argilla modellata vengono riuniti a costituire l'oggetto definitivo. Un procedimento seguito in Melanesia e da alcune tribù africane e americane consiste nel preparare la forma del pezzo mediante tondini cilindrici di argilla avvolti a spirale: successivamente, questi vengono saldati per compressione gli uni agli altri e poi lisciati accuratamente (colombinature).

La formatura è una tecnica poco diffusa e usata soltanto per oggetti grossolani (stoviglie, recipienti e simili) o per fabbricare statuette mediante stampo e controstampo; nell'Africa centrale, nell'India settentrionale e nell'America Centrale vengono usate forme interne, fatte di paglia pressata, che brucia totalmente durante la cottura, e sulle quali viene modellata l'argilla.

La tornitura della ceramica viene fatta con la ruota del vasaio, i cui modelli tuttora usati sono molto simili a quelli preistorici; la tecnica operativa è uguale a quella seguita dagli artigiani europei ed è praticata solo dalle popolazioni culturalmente più progredite.

Modellato il pezzo, la ceramica viene fatta seccare, generalmente al sole, e rifinita mediante coltelli o raschietti; molte popolazioni eseguono poi una decorazione più o meno elaborata, sia mediante impressione sia mediante inglobamento di oggetti decorativi (pietre, rilievi in argilla, ecc.), sia dipingendo motivi ornamentali o figure. Quasi tutti i popoli allo stato di natura usano impermeabilizzare le ceramiche mediante colori vegetali, smalti o resine. In Africa, Oceania e America Meridionale la cottura delle ceramiche è generalmente fatta all'aperto: i pezzi vengono posti gli uni sugli altri e ricoperti di rami ben secchi ai quali si dà fuoco; questo però non permette di ottenere temperature elevate, nè di regolare la cottura. In Asia, invece, sono usati forni particolari, lunghi e inclinati, dove le ceramiche possono essere disposte a differenti livelli di temperatura; in Cina e in Giappone sono più usati i forni verticali, che permettono un preciso controllo e un'esatta regolazione delle temperature necessarie ai vari tipi di ceramica.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Scultore tedesco. Dopo aver studiato alla scuola d'arte di Norimberga, si perfezionò a Monaco di Baviera con K. von Zumbusch e a Berlino con Siemering. Negli anni 1867-1868 soggiornò a Roma, dove ebbe fra i suoi amici il pittore H. von Marées e il critico d'arte K. Fiedler. Con questi ultimi H. elaborò la "teoria della pura visibilità", che esaltava nell'arte i valori della forma e che suscitò notevoli influssi in campo estetico. Nel 1874 tornò in Italia per stabilirsi a Firenze. Il suo libro I problemi della forma, nel quale analizzava le leggi dell'ottica, ebbe un'importanza fondamentale nel dibattito artistico in Germania. Lasciò numerose opere tra le quali busti, ritratti, monumenti e la fontana del Wittelsbach a Monaco (Marburgo 1847 - Monaco di Baviera 1921).

Voce francese: belve. Gli artisti appartenenti al movimento pittorico del Fauvisme (V.).

Fauvisme.

(Voce francese). Arte - Termine derivato dalla parola francese fauve o animale selvaggio, in origine applicato per derisione a un gruppo di pittori della prima decade del XX sec., comprendente Matisse, Vlaminck, Derain, Dufy, Marquet, Rouault e altri. Essi erano influenzati dal colorismo e dalla struttura formale dei post-impressionisti Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cézanne, la cui ricchezza cromatica si era attenuata alla fine del secolo nella pittura dei Nabis, caratterizzata da colori spenti e da sensibilità intimista. Quello che interessa a tutti questi pittori, sono le possibilità dinamiche del colore, la sua capacità di dare movimento alla tela, ma sempre entro i limiti compositivi e formali stabiliti da Cézanne e Seurat. I Fauves non sono realisti nel senso impressionista, ma mirano a tradurre la sensazione essenziale della forma e del colore di ogni loro esperienza visiva in termini astratti e di movimento. Dopo la prima guerra mondiale la pittura fauve divenne più decorativa ed elegante, perdendo parte del suo vigore e dei suoi interessi formali.

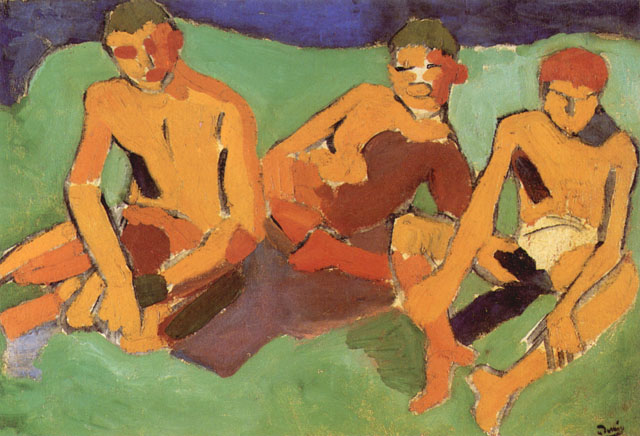

André Derain: "Tre personaggi seduti sull'erba", 1906-07 (Musée d'art moderne de la ville de Paris)

Henri Matisse: "Ritratto con la riga verde"

Movimento letterario e artistico italiano, promosso e capeggiato da Marinetti, che ne pubblicò il primo Manifesto a Parigi, sul "Figaro" (1909). Il F. nacque da un movimento di ribellione al tradizionalismo filosofico e culturale e, in reazione all'Idealismo, esaltò nella creazione artistica l'assoluto dominio dei sensi e dello spazio, sciogliendoli da ogni legame intellettivo che li coordina o subordina fra loro. In poesia, si proclamò lo svincolo delle parole dal nesso sintattico (parole in libertà) e si esaltarono artifici primitivi quali l'onomatopeia, la cacofonia, ecc. I poeti (Marinetti, Buzzi, Govoni, Palazzeschi, Folgore, ecc.) si espressero con il verso libero; i pittori (Prampolini, Boccioni, Dottori, Tato, Azari, Fillia, Depero, ecc.) e gli scultori (Boccioni, ecc.), con il dinamismo plastico e la compenetrazione dei piani; i musicisti (Russolo, ecc.), con l'intonare vari rumori (rombi, fischi, bisbigli, stridori, percussioni, grida); gli architetti (Sant'Elia, ecc.) intuirono l'avvenire delle costruzioni razionali ed elevate in cemento armato e vetro. Il F. fu la più interessante e chiara manifestazione dell'inquietudine spirituale degli inizi del XX sec.; la profondità del fenomeno è confermata dalla nascita, in Europa, di movimenti analoghi o derivati (Cubismo, Dadaismo, Surrealismo). Il contributo effettivo del F. nell'arte fu quello di aver eliminato l'influsso nocivo del Decadentismo post-romantico e dannunziano.

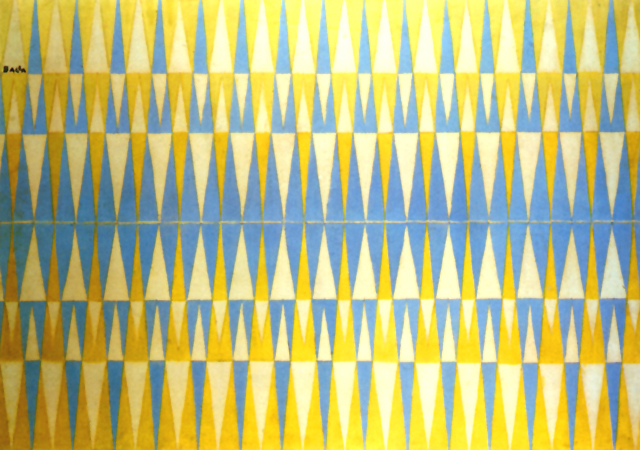

Giacomo Balla: "Compenetrazione iridescente n. 4 - Studio di luce", 1913 (Coll. privata, Svizzera)

Giacomo Balla: "Velocità + Paesaggio", 1913 (Coll. privata, Svizzera)

"Critica del futurismo" di Leonardo Borgese

Rivista d'arte fondata a Roma da M. Broglio e pubblicata dal 1918 al 1921. Essa ebbe un ruolo importante nell'aggiornamento dell'arte italiana negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, dedicando una particolare attenzione ai fenomeni artistici d'oltralpe. Vi collaborarono scrittori come A. Soffici, A. Breton, J. Cocteau, L. Aragon e sulle sue pagine furono riprodotte opere di G. Braque, P. Klee, O. Zadkine, ecc. Strettamente legato alla rivista fu il movimento omonimo, al quale aderirono, fra gli altri, C. Carrà, A. Savinio, G. De Chirico, e che organizzò, nel 1921 e 1922, mostre in Germania e in Italia. Dal 1921 al 1948 (con numerose interruzioni) fu pubblicata, come appendice della rivista, la collana omonima dedicata a monografie di artisti contemporanei e di storia dell'arte italiana.

Pittore italiano. Diplomatosi nel 1910 presso l'Accademia di Brera (dove poi insegnò dal 1939 al 1960) nel 1914 aderì al movimento futurista. Nel 1923 fu tra i fondatori del gruppo "Novecento", nel cui ambito rappresentò la tendenza classicheggiante. Le sue figure femminili, le nature morte, i ritratti, al di là dell'esplicita aspirazione neoclassicistica, stabiliscono un'eclettica gamma di riferimenti culturali, in parte connessi alla tradizione artistica ferrarese (Venere innamorata, Malinconia; Milano, Galleria d'Arte Moderna), importante la sua opera di frescante e di mosaicista (decorazioni ed affresco per le Triennali di Milano dal 1930 al 1940; affreschi nella chiesa del Cristo Re a Roma, in San Giorgio Maggiore e nel Palazzo di Giustizia a Milano; grande mosaico nella basilica di San Pietro a Roma) (Ferrara 1890 - Appiano Gentile 1972).

Pittore italiano. Nato in Grecia da genitori italiani, trascorse la sua giovinezza a Monaco di Baviera, dove frequentò la Gipsoteca e l'Accademia. La cultura tedesca con la quale si trovò a contatto, in particolare la filosofia di Nietzsche, Schopenhauer, Otto Weininger e la pittura scenografica e simbolistica di gusto romantico e decadente di A. Böcklin e M. Klinger, incisero notevolmente sui suoi orientamenti artistici. I suoi primi dipinti (L'enigma di una sera d'autunno, 1910; L'enigma dell'ora, 1911; Nostalgia dell'infinito, 1911; la serie delle Piazze d'Italia) si possono già definire "metafisici" per il senso di mistero e di arcano stupore che deriva da quelle prospettive esasperate, da quelle architetture inabitabili, da quello spazio rarefatto in cui gli eventi e gli oggetti quotidiani acquistano una carica simbolica. Dal 1911 al 1915 D. fu a Parigi, dove conobbe P. Valéry, G. Apollinaire e P. Picasso, rimanendo tuttavia estraneo al Cubismo. Nel 1915 il pittore si recò in Italia, a Ferrara, dove rimase fino al 1919. Nell'atmosfera della città degli Estensi il mondo "metafisico" dell'artista trovò il suo luogo ideale. Sono espressione di questo felice periodo: Interno metafisico con grande officina (1916), Pomeriggio soave (1916), Ettore e Andromaca (1916), Le muse inquietanti (1917), Il grande metafisico (1917). In questi quadri compaiono i celebri manichini-personaggi, solidi geometrici accostati in modo inconsueto e sorprendente, che rimandano ad una realtà segreta e inconoscibile. Dopo una parentesi (1919-1925) in cui si accostò al Surrealismo di Savino e di Carrà, D. ritornò in una prima fase ai temi romantici di Böcklin e successivamente a motivi classici (Cavalli, 1952) e barocchi (Autoritratto, 1966). Tra i suoi scritti ricordiamo: un romanzo (Hebdomeros, 1930) e di un'autobiografia (Memorie della mia vita, 1945) (Volo, Grecia 1888 - Roma 1978).

Giorgio De Chirico: "Autoritratto"

Argilla modellata e cotta nella fornace, usata come materiale edilizio (mattoni, tegole, ecc.), ma anche per produrre oggetti artistici, in particolare vasellame. ║ Manufatto, generalmente con finalità artistiche, realizzato in tale materia. ║ L'arte di modellare figure in t. ║ Color t.: colore rossiccio, tipico dell'argilla cotta che presenta una superficie porosa e non rivestita. ║ T. invetriata: t. rivestita di uno smalto stannifero simile alla maiolica, che ebbe il suo primo interprete in L. della Robbia e nella sua fiorente scuola. - Tecn. - Le t. sono materiali ceramici ottenuti da argille comuni, il cui caratteristico colore rossiccio è dovuto a impurità ferrose; la tecnica di foggia e cottura dei manufatti in t. è analoga a quella degli altri materiali ceramici.

Personaggio dell'Eneide di Virgilio. Pilota della nave di Enea, una notte, in prossimità della costa tirrenica, il dio del sonno, Morfeo, lo fece addormentare bagnandolo con l'acqua del Lete. Caduto in mare, dopo aver nuotato per tre giorni, riuscì a giungere sulla costa lucana, ma venne ucciso dagli abitanti e il suo corpo rimase insepolto (V libro). Nel VI libro P. appare come un'ombra a Enea disceso nell'Averno, chiedendo una degna sepoltura. La Sibilla, che accompagna Enea, gli annuncia che essa gli verrà data dai suoi stessi uccisori, che per sfuggire alla peste, mandata dagli dei come punizione, gli renderanno onori funebri ed erigeranno in suo onore un tempio sul promontorio che da lui prenderà il nome di Capo P.

Raccolta di lettere di un uomo illustre, pubblicata allo scopo di dare un'immagine vera all'infuori dei paludamenti della celebrità. Uno dei più antichi e. è quello di Cicerone. Celebre, in Francia, quello di Madame de Sévigné. In Italia, fra i più interessanti e significativi, quello del Leopardi con l'amico e letterato Pietro Giordani.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()